さとうきびの茎を搾ったあとの搾りかす、いわゆる「バガス」と呼ばれる残渣。紙の原料や燃料などに再利用されるなど、バイオマスとして注目される機会も多くなってきました。

わたしたちはさとうきびを育みお砂糖にする活動の一環として、この搾りかすを自然の力で堆肥にし、土に還しています。

さとうきびを搾るのは、収穫シーズンの12月。搾ったかすは、長くてかさばるうえ、固くて分解に時間がかかるため、毎日搾り終えたらすぐにチップ状に粉砕し、畑の一角にどんどん野積みにしていきます。

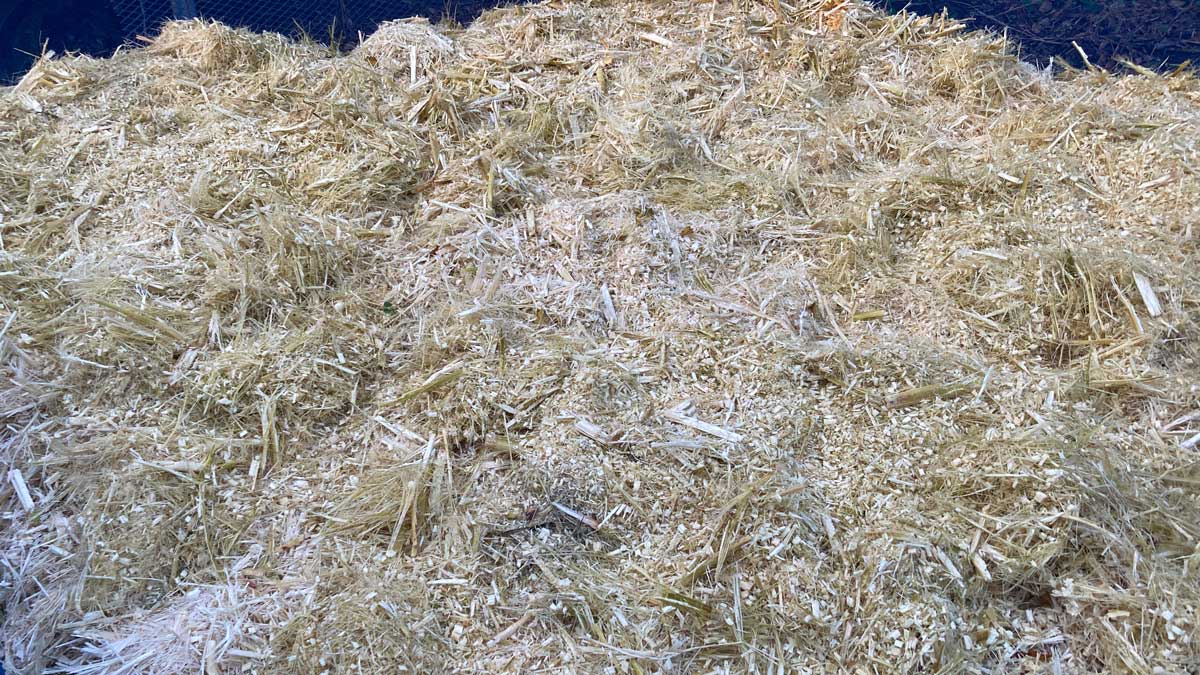

チップ前

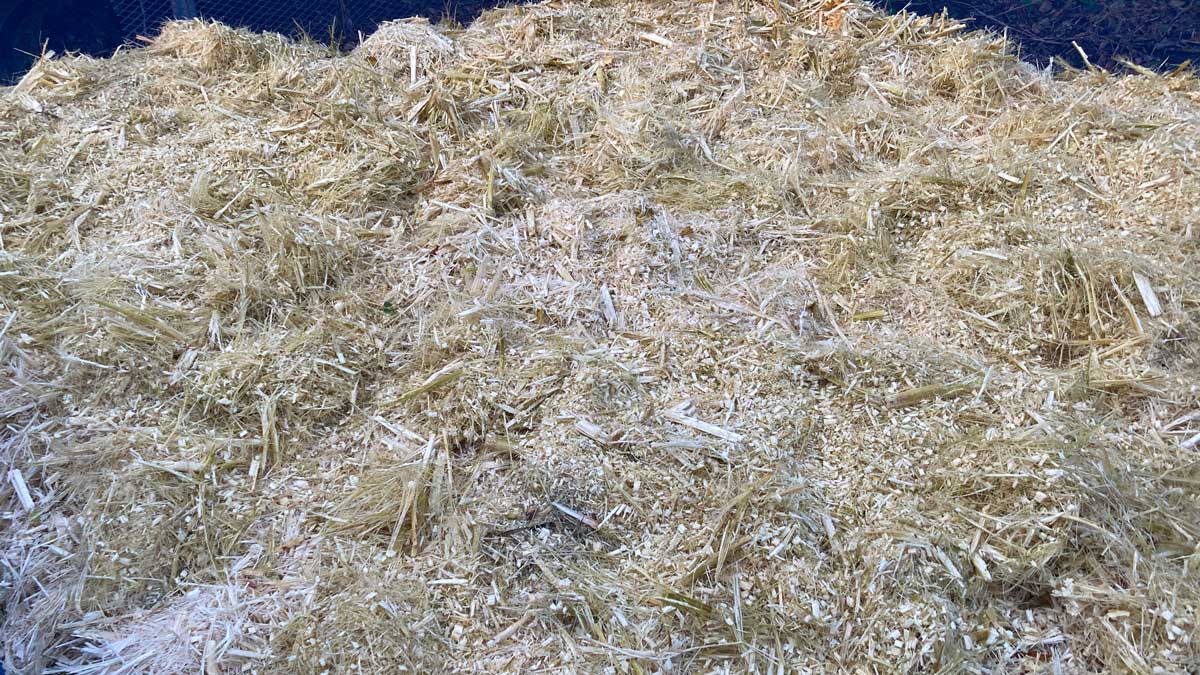

チップ後

ところで、

野積みを開始して最初の現象で神秘的なのが、そこから漂う芳香。チーズのような、時に日本酒のような香りを醸し出すのです。一見、さとうきびと何の関係もなさそうなふたつの香り。

今回は、香りの正体を探りながら、搾りかすの行方を辿ってみます。

搾りかすと微生物が生み出す発酵の力

さとうきびの茎を搾汁機にかけるのは一度だけ。なので搾りかすとはいっても、まだまだ糖分が残っています。この糖分を利用して活躍するのが、自然界に存在する微生物たち、主に酵母と乳酸菌です。

酵母は糖分を分解してアルコールを生成し、日本酒のような香りを生み出します。一方、乳酸菌は糖分を乳酸に変え、チーズを思わせる酸味のある香りを作り出します。

この発酵の過程が搾りかすの香りの正体なのです。

表面と内部で異なる微生物の活動

酸素が供給される表面付近では、酵母が活発に活動しやすく、糖分をアルコールと二酸化炭素に分解するアルコール発酵が進みます。ただし酸素が多すぎると酵母は増殖にエネルギーを使うため、発酵に必要な糖分の消費が遅くなります。

一方で、搾りかすの山の内部は酸素が届きにくい環境。こうした環境では、乳酸菌が優勢になりやすく、乳酸発酵が進みます。乳酸菌は糖分を乳酸に変えて周囲を酸性にし、他の菌の繁殖を抑えます。この結果、チーズのような香りが続きます。

搾りかすが腐敗せず発酵する主な理由

搾りかすが腐敗せず発酵する背景には、糖分や水分の絶妙なバランス、繊維質主体の構造、冬の低温環境、適度な通気性、さらに乳酸菌が作り出す酸性環境が関係しています。これらの要因が相まって、搾りかすは発酵優勢の状態を保つのです。

「日本酒の香り」は特別な瞬間

お酒の香りがする日と、チーズの香りがする日。

そのどちらになるかは、積み上げ方のほかにも様々な要因がからみます。結局はそのときの微生物のバランス次第となりますが、いまのところチーズの香りの日がほとんどです。

日本酒の香りが漂うのは、特に冷え込んだ寒い日の朝、酵母が乳酸菌よりもぐっと優勢になり、アルコール発酵がしっかり進んだときだけ。

だからこそ日本酒が香るのは、まさに奇跡ともいえる特別なひととき。畑に広がる芳香に、酵母が乳酸菌に勝った!と毎回気分が高揚してしまいます。

微生物のリレー

一カ月も経つと糖分はすっかり使い果たされ、香りはなくなります。その後は、リグニンやセルロースといった固い繊維質を分解する別の微生物たちが主役となり、ミミズなどとも連携しながらゆっくりと分解が進みます。

10分の1ほどの嵩になったところで、ようやく天然の栄養豊富な堆肥の完成です。

乳白色だった搾りかすが少し茶色味を帯びてきた様子。

嵩が半分くらいの様子。表面はあまり変わりありません。

嵩が1/5以下の様子。あともうすこし。

2~3年で完成!色も濃くふかふかです。

もう一度、ご覧ください。

before

after

微生物の静かな営みが紡ぐ自然の循環

さとうきびの搾りかすが教えてくれるのは、

目には見えない微生物たちが、自然の循環を支えているということ。その静かながらもエネルギッシュな営みは、搾りかすに限らず、わたしたちの身近にも溢れています。

見えない世界に、少しだけでも感覚をむけてみると、自然のあるべき姿や日々の暮らしの中にある小さな豊かさにあらためて気づくきっかけになるかもしれません。