今は亡き父方の祖母とは特別仲が良かったわけではありませんでした。会えばニコッとお互い挨拶はしますが、一緒に遊んだり出かけたり、話をしたりするほどの関係だったのかといわれるとそういうわけでもなく。

そんな距離感の祖母との数少ない接点が、祖母のつくるお好み焼きでした。キャベツではなくたっぷりの青ネギと紅生姜が入っていて、味付けはソースではなく香ばしいしょうゆなのが特徴。

小学生のころに初めて食べたときは、おいしすぎて衝撃を受けたほど。とにかく、それは何故かやたらにおいしかったのです。

「お好み、焼いたから食べにおいで。」

それからも、たまーに声をかけてくれた祖母。

嬉々として祖母の家に出向き、台所にある椅子に遠慮がちにちょこんと腰掛け、テーブルにおかれたお好み焼きを黙々と食べました。

祖母との会話はほんの少し。

「おいしいかね。」

「うん。」

私にとって、この精一杯の「うん。」の中には、もうめちゃくちゃにおいしい!もっと食べたい!をふくんでいました。

おいしく食べ終わると、「ごちそうさま。」とだけいって足早に家に帰りました。

またつくって、だなんて面と向かってねだることのできない私は、祖母が声をかけてくれるタイミングをひたすら待つのみ。

滅多にありつけないからこそ、食べた時の嬉しさはひとしおでした。

いつしか月日は無常にも過ぎ行き、距離感も変わらぬままに、祖母は亡くなってしまいました。

それからは、あのお好み焼きの味を度々思い出しては無性に恋しくなり、自分でつくってみたり。

でも、何度つくってもあの味にはならないのです。基本的には材料を混ぜて焼くだけ。特別手の込んだ料理ではないのだけれど、なんというか味に奥行きというか深味がないのです。しょうゆの感じかたもまるで違います。

いったい何が違うのかさっぱりわからず。

いちど母にこの話をしたのですが、祖母は特別な醤油は使っていなかったと思うよ、とのこと。

当時はお好み焼き粉もありません。生地はおそらく小麦粉と卵と水、入れたとしても長芋くらいではないでしょうか。

兄とも話をしてみたところ、実は兄も祖母のお好み焼きを食べたことがあるらしく、しょうゆ味がなんともたまらずおいしかったと。私と同じように何度かつくってはみたけれど、やはりあの味は出せなかったようです。

わたしだけではなく兄にもつくってあげていたなんて全く知らなかったけれど、兄と当時の思いを共有できてちょっとだけうれしくなりました。

ただ、祖母のお好み焼きは再現性がないまま、ますます伝説と化していきました。

ある日のこと。

私は雑誌か何かに載っていたひとつの記事を目にしました。

「昔は鉄製のフライパンが主流で、黒光りと焦げ付きが徐々に蓄積されたフライパンを当たり前のように何十年も使っていた。テフロンにはテフロンの良さがあるけれど…」

といったような内容でした。

そういえば、私が小さい頃もテフロンなんてものはなく、台所にあるフライパンといえば真っ黒でずいぶんと年季の入った鉄製のフライパン、だったような…。

フライパンについてあれこれ思いを巡らせていたとき、ふと、わたしの中でひとつの仮説が浮かびました。

あの祖母のお好み焼きの、深みのある独特の味は、もしかしたら鉄製のフライパンによるものではないだろうか、と。

日々のさまざまな料理の味が、ピカピカではなかった祖母の鉄製のフライパンに染み込んでいて、お好み焼きに特有の味をもたらしていたとか。鉄製ならではの熱の入り具合もあったかもしれません。

あのお好み焼きは、祖母のフライパンでしか出せない味なのかも?!

鉄のプライパン説をたてて勝手に納得しかけていた私は、後日たまたま母のいる実家に立ち寄りました。

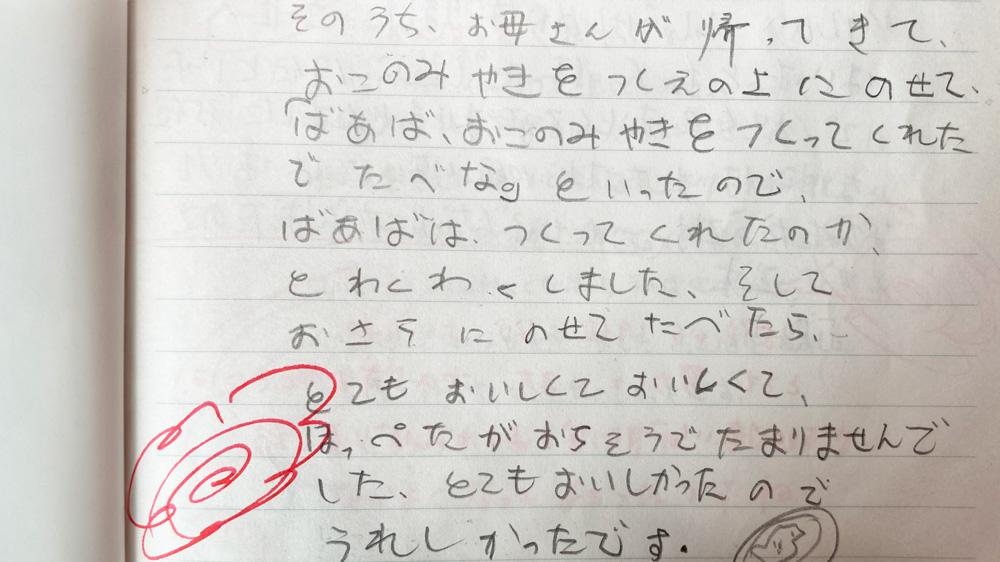

そのとき母に、昔のものを整理したからあとは自分で管理して、といわれ、わたしが小学生時代に書いた作文とやらをまとめて渡されました。

なんだか懐かしい気持ちになって思わずページをめくっていると、偶然にもあの祖母のお好み焼きについて母とやり取りしている日記を発見したのです。

自分の頭の中の思い出にすぎなかった祖母のお好み焼きが、しっかり事実として、文字として残っていたことにかなり興奮を覚えました。

要約すると、

その日、母が祖母の家に用事で行くことを知った私は、祖母のお好み焼きが食べたいなぁと何気につぶやいたらしいです。

自分の口で直接言ったらどう?とひとこと告げて出かけて行った母がまもなく帰ってくると、母の手にはなんと、祖母のつくったお好み焼きが!

どうやら母は私のつぶやきを祖母に伝えたらしく、祖母がそれならばと焼いてくれたようです。そのお好み焼きはおいしすぎてほっぺたが落ちそうでした、といった内容でした。

※字が汚すぎてごめんなさい。本気出せばもっと上手に書けます!

祖母とはほとんど会話もなかったけれど、祖母なりに私を思って焼いてくれたんだな、と思うとたまらず涙があふれました。

ああ、もっとちゃんと孫らしく祖母に接しておけばよかったと、いまごろになって後悔もしました。

照れもありましたが、頻繁にかまってもらえなかったこともあって、あんまり祖母には好かれていないのかなと勝手に距離を感じていたのですが、自分が当時書いた作文で、思わず祖母のやさしさを知り、胸がきゅっと痛みました。

いま思えば、焼いて招いてくれたのがたまにだったのも、もしかしたら祖母の家に誰もいない時を見計らっていただけなのかもしれません。声をかけてくれたときはいつも誰もいなかったから。

祖母のお好み焼きは、どんなに真似ようとも、もう二度と味わえないのだと、そのとき悟りました。

祖母しか知らないレシピ、祖母のフライパン(仮説)、祖母の愛情、そして私自身の色々な想いも複雑に合わさった、唯一無二の味だから。

誰しもが、きっと忘れられない特別な味があります。

それは、ただのおいしさだけではなく、そのときに動いた心や情景も重なって、さらに忘れられない無二の味となります。

食は、ココロとカラダ全体で味わっているのです。

ふだん食べているあたりまえのあの味も、いつかもう味わうことのできない忘れられない味になってしまうかもしれません。

そう思うと、誰かが作ってくれた食材や、それらに手を加えて作ってくれた一食一食を、きちんと感謝して味わうことも大切な日常のひとつなのだと、「ばあばのお好み焼き」からあらためて教わった気がしました。